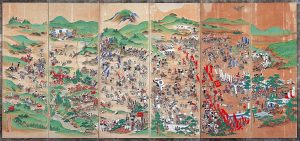

【美濃・不破郡関ヶ原 10月21日】

夜明け前、湿った冷気が草いきれと混じって谷を這い、古街道の里は白い霧に沈んでいた。小雨続きでぬかるんだ畦、刈り終えた稲束が積まれた田。ここに、内府衆(東軍)と奉行衆(西軍)が二十万近い兵を繰り出し、天下分け目の決戦に臨んだ。午の刻を待たずして轟いた太鼓の応酬は、やがて戦国最後の大会戦を呼び寄せる。以下、本戦の全容を時系列で詳報する。

霧の幕開け—布陣と初動

未明、宇喜多秀家が中軍を率いて関ヶ原盆地中央に横陣を敷く。左方山裾には大谷吉継、そのさらに外側に小西行長方の与力・与同勢が控え、右方には島津義弘が寡兵を密集させて控えた。総指揮の石田三成は笹尾山に本営を置き、使番を四方へ走らせて合図の采配を繰り返す。南の南宮山には毛利秀元・吉川広家の大軍が横たわり、北方の松尾山には小早川秀秋が陣取る。いずれも要の高地で、ひとたび動けば戦場の板目は大きく割れるはずだった。

対する内府衆は、福島正則を筆頭に右手先鋒が前へ出、井伊直政の赤備えがそれに食らいつく。中央には細川忠興や黒田長政、藤堂高虎らが縦深をとり、左方には本多忠勝が槍を伏せて控える。総帥徳川家康は密度の高い馬廻と鉄砲を周囲に固め、古戦場を俯瞰できる小高い地に本陣を据えた。なお、徳川秀忠の中山道軍は上田口の遅滞で合流が叶わず、本戦には間に合っていない。

霧の帳が薄らぎはじめた頃、福島隊が宇喜多前面へ圧力をかけるのと歩調を合わせ、井伊・本多の諸隊が右斜め前進で火蓋を切った。銃声は湿った空に鈍く響き、田の畦に並ぶ逆茂木へ鉛玉が土を跳ね上げる。奉行衆の前列は弩鉄砲と長槍で迎え、最初の衝突は押し合いへ。霧が薄れて見通しが開けるほど、陣形の輪郭が露わになっていく。

中央の激突—宇喜多の剛、福島の猛

午前、戦場の焦点は中央へと収束する。宇喜多秀家は若き将の剛を示し、旗本衆を厚くして押し返す。福島正則は怒号とともに旗指物を振り立て、足軽鉄砲の交代撃ちで撃力を維持しながら、槍の間合いへ躊躇なく踏み込んだ。土橋の上では朱の鎧が幾度も折り重なり、のけぞった槍の石突が乾いた音を立てる。宇喜多の側面を突こうとする内府衆の別働に対し、奉行衆の小隊が果敢に打って出て、戦線は紙一重で膠着した。

一方、前哨で負傷していた島左近は大谷の側へ移って采配を補佐し、奉行衆左翼の結束を固める。吉継は病躯を押して輿に乗り、鉄砲隊を綾のように差配、地形の凹凸を生かした横撃で内府衆の食い込みを鈍らせた。霧はほぼ晴れたが、湿気で火薬は鈍い。両軍とも火縄の乾燥番を増員し、袖で乾かした縄を交代で供給する有様だ。

南北の静止—動かぬ南宮、揺れる松尾

背後の政治力学が、戦場の呼吸を締めあげていく。南宮山の毛利勢は動かない。秀元は発進の機を窺うが、先鋒線では吉川広家が「いまだ」と退路を塞ぎ、出撃の勢いを殺いだ。もしこの大軍が谷へ流れ込めば、内府衆左翼はいっきに崩れる。だが高地は沈黙し、奉行衆の期待は時間とともに薄まってゆく。

一方、松尾山の小早川秀秋。山から見下ろす彼の陣は、まるで息を止めたように動かない。内府衆本陣からは幾度も目配せの火蓋が切られ、ついには示威の砲声が山肌へと響く。午後、遂に秀秋の旗が揺れ、兵が尾根を伝って下り始める。狙いは奉行衆左翼の要、大谷吉継の背面だった。

裏切りの連鎖—大谷、孤絶す

小早川勢の山下りに合わせ、朽木元綱・脇坂安治・赤座直保・小川祐忠らが相次いで内府衆へ寝返る。正面の内府衆に耐えながらも背へ鋭い槍突きが入ってきた大谷隊は、弾薬と人の両面で急速に痩せた。なおも吉継は輿上で采配を振り、寄手を横合いから叩くよう部隊を回す。だが四方を削られては、いかに精妙な用兵でも織り目がもたない。やがて吉継は自刃、守兵は主の亡骸を隠し、幟を倒して後退した。左翼の要が落ち、奉行衆の陣は一気に白む。

この瞬間を逃さず、黒田長政・細川忠興ら内府衆中軍が、松尾山勢と挟みこむ形で前へ出る。藤堂高虎の足軽は田の土手を連なって駆け、倒れた幟を踏み越えた。笹尾山の本営に立つ三成の視界から、左翼は砂のように崩れて消えた。

右手の執念—島津の“捨て奸”、血路を穿つ

戦場の右手、島津義弘はなお崩れない。奉行衆の右は狭い帯状の地形で、正面からは押し通りにくい。内府衆が広がりながら包もうとすれば、島津はあえて兵を捨て、要所で横合いから鋭く斬って出る“捨て奸”で食い込みを鈍らせる。若き島津豊久は血煙の中で太刀を振るい、甥を逃がさんとする老将の退路をかろうじて繋ぎ止めた。やがて豊久は討ち死にし、義弘はわずかな近習とともに西南へ突破を敢行。矢玉の中、ひらりと消えるように谷陰へ姿を没した。この一角だけは、最後まで「引かず、折れず」を貫いたのである。

中央の決壊—宇喜多、持ち場を離れる

左翼が潰え、右は抜けた。支えを失った宇喜多中軍は、なおも正面の福島・井伊を押し返し続けたが、横からの楔が深くなるにつれ、各小旗のまとまりがほどける。旗奉行の叫びは混線し、太鼓は合図を返せなくなった。宇喜多は真っ向勝負を貫いたが、周囲の地図が塗り替わってしまえば勝機は薄い。やがて兵は持ち場を離れ、点の集団となって散り始めた。

本営の石田三成はなおも使者を走らせる。「南宮、動け」「右、耐えよ」。だが南宮は動かず、右はすでに遥か。笹尾山の麓では内府衆の旗が次々と翻り、鉄砲の火花が草を焼いた。三成は退路を求め、近江方面へ落ちる。ここに本戦の大勢は決した。

終盤—南宮の静止、戦場の後始末

南宮山の大軍は終始動かずじまいで、戦場は片側だけが大きく回り込む形で決着した。谷底には折れ槍・破れ笠・血で黒ずんだ草束が積もり、負傷者のうめきが霧に再び紛れる。内府衆は夜に入る前に戦果の確認と包囲の網を縮め、降伏兵の処置と城下の鎮撫へ人を割いた。戦場掃除の組は敵味方を問わず遺骸を集め、寺社へ運び込む。火縄と火薬の残量、馬の疲弊、矢種の再配分――明日の動きに備える内務は、決戦直後からすでに回り始めている。

本戦の軍学—地形・火力・裏切りが重なった“勝ち筋”

今回、内府衆の勝因は三つの層が重なって現れた。

第一に、地形の把握と高地の意味付けである。南宮・松尾という“カード”を先に確保し、動かすか凍らせるかを政治・外交の次元で握っていたことが、真昼の一瞬に実を結んだ。毛利の沈黙と小早川の下山、この二枚が盤面を裏返した。

第二に、火力の持続性だ。湿潤条件での交代撃ち、火縄乾燥の当番制、畦と土手を生かした射撃位置の更新――細かな積み上げが、福島・井伊・黒田・藤堂らの前進を長時間持続させた。奉行衆側も鉄砲の運用は巧みだったが、左翼の背へ裂け目が入った瞬間から弾のうねりは一方向へ傾いた。

第三に、離反の連鎖。小早川の動揺が朽木・脇坂・赤座・小川へ波及し、奉行衆左翼の粘りを奪った。大谷の用兵がこの連鎖を一度は受け止めかけたが、四方からの圧を常備の数で凌ぐことは難しい。戦術・戦略・政治が、同じ場所と時間に焦点を合わせた時、戦場は動物的な直感だけでは抗しがたい勢いで傾く。

人間模様—旗の下にあった決断

人は戦記の行間に住む。大谷吉継の輿と白頭巾、島津義弘の老将の沈黙、宇喜多秀家の若さと剛、福島正則の猛、井伊直政の紅、本多忠勝の槍の影、黒田長政の算、藤堂高虎の土木戦、細川忠興の冷。旗の色は違えど、どの隊の足元にも泥はあり、どの槍の穂先にも震えはあった。裏切りといえば一言で済むが、山上で躊躇した人間の胸には、恐怖と野望と、そして生還の算盤が入り乱れていたはずだ。

戦後処置と波紋—諸城の帰趨、政体の輪郭

本戦の帰趨は、直ちに周辺戦線へ波及する。大垣城の包囲網は締まり、岐阜・犬山の回廊は完全に内府衆のものとなる。大津城をめぐる湖上の攻囲も、京畿の往還遮断という機能を果たし続けるだろう。近江へ走った石田三成は佐和山方面へ落ち、奉行衆の残軍は散在しながらも撤収線を求めた。

内府衆本陣では、戦功の指し漏れを避けるため、合戦奉行と目付が各隊の首実検・旗指物の照合を徹底。鉄砲玉・弾薬・矢の補填計画、夜営地の衛生、捕虜の扱い、降伏条件の定型化――政と軍の接合面は、実に事務的な速度で整えられていく。ここから先の数日で、諸大名の再配置、所領安堵あるいは改易の指針が作られ、やがて江戸を中心にした新たな秩序が骨を固めていくことになる。

教訓—“力の政治”から“秩序の政治”へ

この一日をもって戦国は終わるわけではない。だが、合戦の勝敗が法度と兵站、情報と人心で決まる時代へ、本戦は決定的な一歩を刻んだ。動かぬ大軍、動いた小軍。乾かした火縄、湿った畦。背へ回る道、塞ぐ一人の采配。関ヶ原の霧は晴れたが、国のかたちはまだ霞の中にある。だがその輪郭は、今日、誰の目にもはっきりと見え始めた。

日暮れ、谷には再び霧が降りる。幟は巻かれ、太鼓は袋に収まった。鳴り止んだのは鉄の音だけではない。天下の針が、静かに、しかし確かに東へ振れた音が、遅れて胸の奥で響く。

— RekisyNews 国内・戦況面 【1600年】