【下野・小山 9月2日】

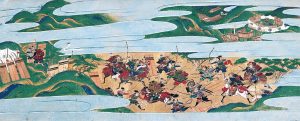

昨日9/2、下野国小山の陣所で徳川家康が関東・奥羽・東海の諸大名を集め、去就を定める軍議を開いた。会津の上杉討伐を続けるか、あるいは大坂で挙兵し諸城を襲う石田三成ら西軍へ転進するか―天下の針路を二分する議題で、城下は朝から軍使と伝令が往来し、陣太鼓が絶えなかった。

先立つ春、上杉家家老・直江兼続が幕政をなじる「直江状」を送り、家康は会津征伐に出馬。ところがこの間に三成が挙兵、伏見城は血戦の末に陥落した。京坂からは、諸大名の妻子を人質に差し出せとの強圧や、淀川筋・関所の封鎖の報が相次ぐ。評定の座に届いた最も重い知らせの一つが、細川忠興の妻・ガラシャの最期であった。人質召し出しに応じず殉じたと伝わり、列座の面色は一変したという。

軍議は当初、会津に釘づけとなる東北の事情を慮り、「まず北辺の火を消すべし」との慎重論もあった。上杉景勝は精強、ここで背を見せれば奥を乱される――理は通る。しかし三成が諸道を遮断し、近畿・東海の諸城を脅かす現下の情勢では、関東の糧道と江戸の安堵が根から揺らぐ。席上、福島正則、黒田長政、池田輝政、細川忠興、浅野幸長、山内一豊らが次々に「西上」を唱え、旗本・譜代も追随。

伝え聞く話によれば、議論が割れた刹那、家康は扇を畳に置き、「この首、望む者は取れ。だが天下のため、いずれを討つべきか、各自の本心で申せ」と静かに言った。あるいは、列座が連判の起請文を回し「西上の総大将を家康に」と花押した、とも。軍記物の脚色を交えるにせよ、ここで内府衆の骨格が固まったことは疑いない。

決定事項は、会津方面の押さえを最小限に縮小し、本隊は西へ。江戸に諸軍を集結のうえ、東海道・中山道の二道に分進する。徳川秀忠を中山道軍の将として上田の真田勢を牽制しつつ西上、本隊は家康が率い東海道を疾駆する。関東諸城には守備と兵糧の割り振りが下り、江戸では米・塩・馬の徴発と舟運の手配が始まった。

兵站も即日書き換えられた。利根・荒川の渡しに仮橋を設け、箱根・鈴鹿の関を越えるための荷駄列を再編。鉄砲玉と火薬は江戸・駿府で詰め直し、早飛脚が駿河の火薬蔵に走る。諸侯は陣触れを発して家臣団を呼び集め、妻子人質の地替と寄せ場の割付まで一気呵成に整えた。

軍議の最中、将たちの胸中を決めたのは大義と利害の交点であった。豊臣恩顧の面々は「三成は同輩にして政を乱す」と憤り、東国の新領主たちは「交易路を断たれては国が痩せる」と算盤を弾く。家康は「戦は民の上に立つ。糧道を守り、法度を立てよ」と述べ、戦を“秩序の回復”と位置づける文言を添えたという。

評定の席次や発言の細部については、不明点も多い。小山で「内府衆結成の連判」が回ったとする記録も、形式は簡略な誓紙に過ぎぬとする説もある。だが結果は明白だった。この日を境に、家康に味方する大名は一斉に軍を翻し、西へ。各宿場は馬を並べ、道は槍の穂先で白く輝いた。

夕刻、雨。陣幕を叩く滴の音にまじって、使者が走る足音が重なる。会津口に残る諸隊には「挑発に乗るな、守りを固めよ」。江戸には「留守居衆、万一に備え火消と籠城の道具を整えよ」。夜半、家康は諸将と素早く馬印の位置を詰め、先鋒・中軍・後陣の順を定めた。

天下の針は、いま東から西へ振れた。小山の草いきれと汗の匂いのなかで交わされた短い言葉と朱の花押が、万の兵を動かし、国のかたちを変え始めている。

— RekisyNews 国内・軍事面 【1600年】