【大坂城 8月29日発】

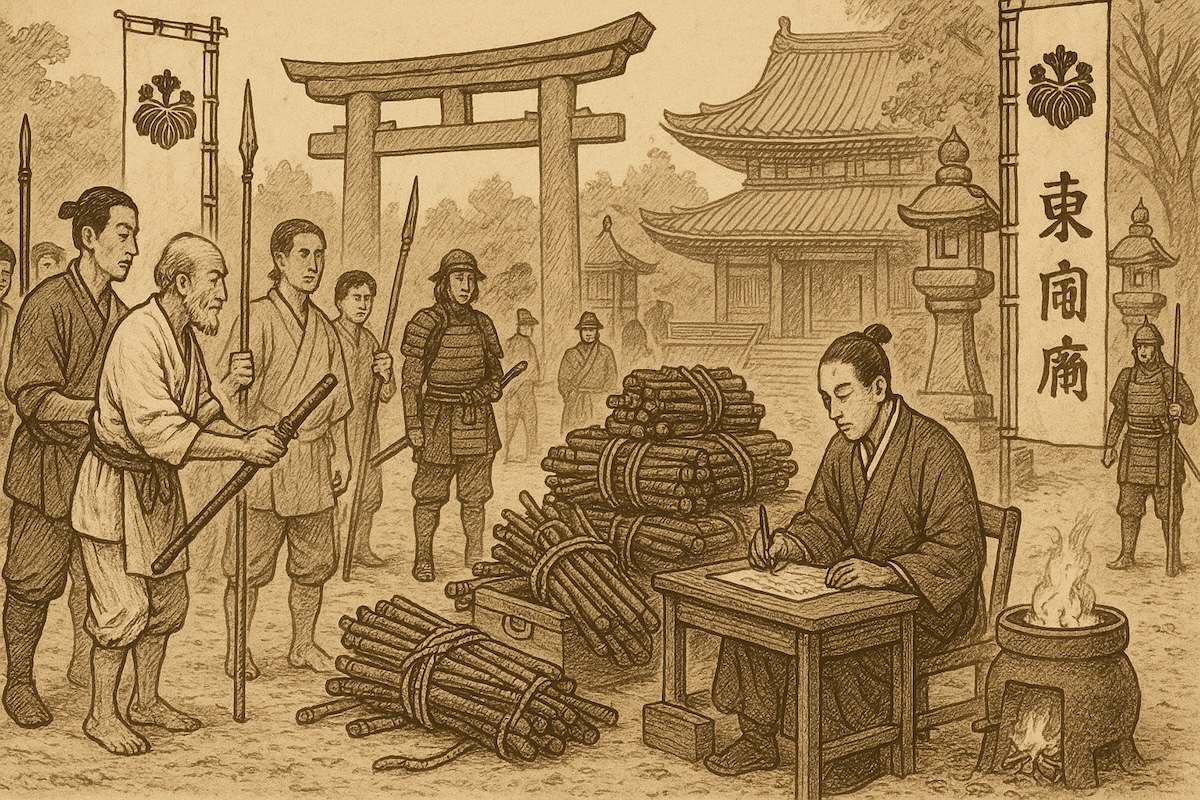

関白・豊臣秀吉は本日、全国の百姓から刀・槍・弓などの武具を没収するよう命じる「刀狩令(かたながりれい)」を発布した。農民の一揆や土豪の蜂起を防ぎ、戦乱終息後の国内統一体制を固める狙いがある。命令は諸大名を通じて各地に伝達され、来月より順次実施される見込み。

今回の布告では、農民や寺社が所持する刀・槍・鉄砲などの武器をすべて領主に提出させ、集めた金属は大仏建立の資材に充てるとされる。秀吉は「民の武器を大仏に変え、平和の基を築く」と宣言し、宗教的意義を強調したが、実際には一揆鎮圧と政権安定を意識した政策とみられる。

大坂城で開かれた評定では、家臣団からも賛同の声が相次いだ。石田三成は「刀を手放すことで農民は本来の田畑に専念できる」とし、黒田官兵衛も「諸国の不穏を鎮め、太閤殿下の治世を盤石にする策」と語った。

一方、農村では戸惑いと不安が広がっている。摂津国の農夫は「先祖伝来の槍まで差し出すのはつらい」と嘆き、また別の村では「盗賊に襲われたらどう守ればいいのか」と心配する声もある。寺社関係者の中には「仏具として残せぬか」と嘆願する動きも見られるが、政権は一切の例外を認めない方針だ。

刀狩は各大名にとって領内支配を強める好機ともなり、すでに京都や大和国では徴収準備が進んでいる。今回の令により、農民層の武装解除は急速に進む見通しで、戦国の混乱から平和への転換点になるとみられる。

武器なき田園に、豊臣政権の秩序は根付くのか。

刀狩令の行方は、国の未来を左右する試金石となりそうだ。

— RekisyNews 政治・社会面 【1588年】