【大坂発】

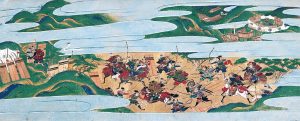

慶長五年七月十七日(1600年8月25日)。大坂城下では、三奉行(前田玄以・増田長盛・長束正家)が、内府・徳川家康の専断を列挙して糾す檄文「内府ちがひの条々」を諸家に回付した。太閤遺詔と起請に背く振る舞いを十三箇条に摘示し、秀頼公への奉公を再確認させる内容である。あわせて毛利輝元・宇喜多秀家の連署書状が前田利長に送られ、諸侯の動員・連絡の節度を求めた。城内では毛利秀元が西之丸に入り、評議・兵站の継ぎ目を整えるべく、番方と町奉行所の連絡が強化された。西国筋への達しは、妻子の在城・在屋敷を厳にせよとも述べ、関東の動員に対抗しつつ洛中の治安維持を掲げる。

城下北の会津遠征に帯同している細川忠興屋敷では、奉行衆名義の「妻子集置(人質)」要請を家老・小笠原秀清が拒否。逼塞中の忠興の室・玉(ガラシャ)は、女子の辱めを避けるべく自害を禁ずる教義に従い、秀清の介錯ののち屋敷は火薬をもって爆ぜ、秀清も自刃した。近隣に延焼は及ばずとも、城下は大きく動揺。人質要求の主体は三奉行が行ったようだが、情報は錯綜している。

本日の一連の動きにより、豊臣の名を掲げる政務と、実際の軍令権とが正面衝突の段へ。街道筋では検問と兵糧買い上げが強まり、舟手の手配も急。町では米・塩・火薬の値が上がり、商家は蔵の施錠を厳にした。伏見筋の攻囲準備が取り沙汰されるなか、畿内の諸家には「誰の号令に応ずるか」を今まさに決しろとの書付が届きつつある。寺社では負傷者受け入れの支度が進み、里人は街道の往来を避けはじめた。