【東京 9月15日】

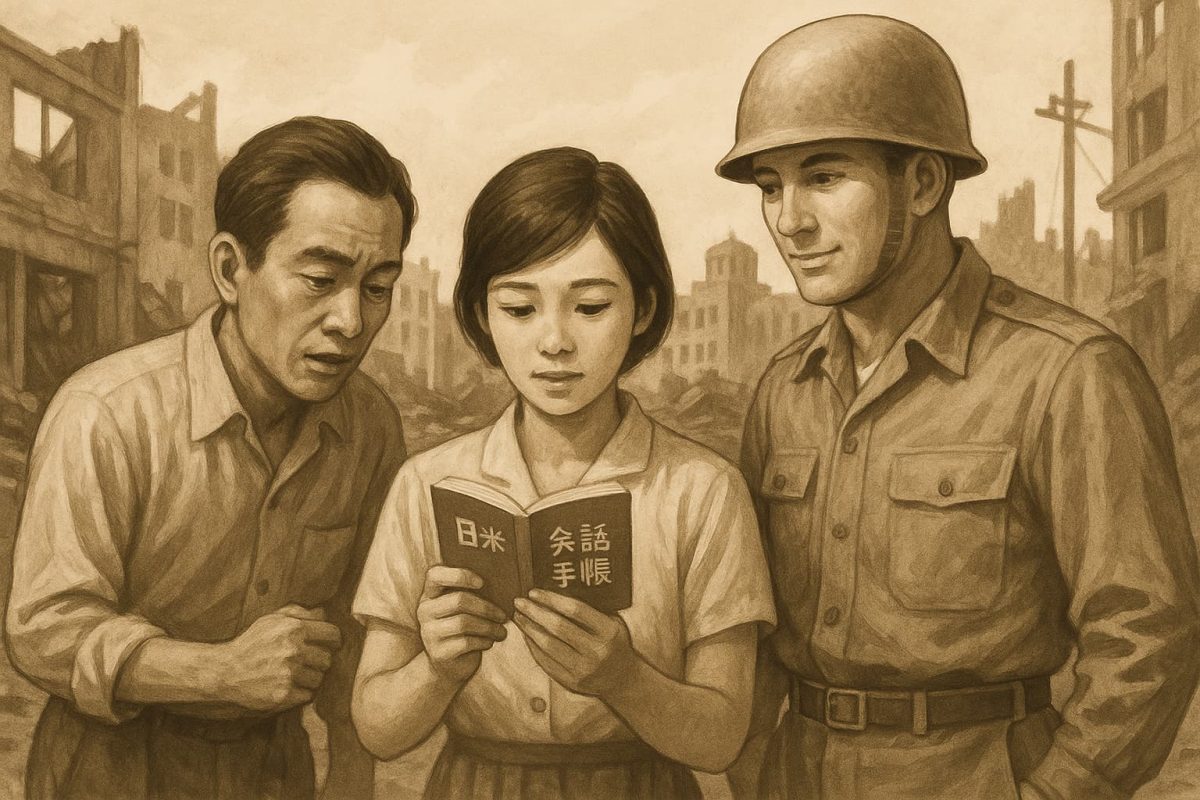

本日、日本語と英語の基本的な会話文を収録した小冊子『日米会話手帳』が、全国の書店や駅売店にて一斉に発売された。戦争終結から1ヶ月余り、アメリカ進駐軍の本格的な展開に伴い、市民と兵士の間に必要な「意思疎通」の手段として注目が集まっている。

この冊子は文部省の監修のもと、出版社・三省堂によって編集され、「はじめての英語会話」を想定した内容構成となっている。「おはよう(Good morning)」「ありがとう(Thank you)」といった基本的な挨拶から、「これをください」「いくらですか」などの実用表現までが網羅され、全体で約600文におよぶ。

最大の特徴は、その語気の柔らかさと、非軍事的で市民生活に即した表現である点だ。たとえば「Where is the toilet?(トイレはどこですか?)」や「I am hungry(お腹がすきました)」など、一般庶民の生活に密着した表現が随所に見られる。

進駐軍の活動が本格化する中、接収、検閲、取引、医療などの場面で言葉の壁が深刻化している現状を踏まえ、「現場で使える英語」を意識して編集されたという。販売初日から多くの国民が駅売店に列をなし、「せめて意思が伝えられれば、怖さが和らぐ」と語る市民の声も聞かれた。

文部省は今後、学校教育においても会話中心の英語教育への転換を模索する方針であり、本書の刊行は戦後日本における語学観の転換点ともなりそうだ。

— RekisyNews 文化面 【1945年】