【大坂・京・丹後】

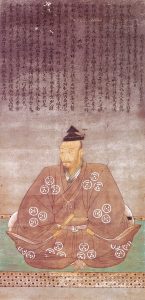

慶長五年七月十九日(1600年8月27日)、毛利輝元が大坂城に入り、上方の諸将に推挙されて西軍の総大将に座した。これに先立ち、十八日(8/26)夜から十九日(8/27)にかけて子の秀元が西の丸へ入り体制を固めたとみられる。輝元の大坂入りは、三奉行が家康の違背を列挙した通達を発してから間もない時期で、反内府(家康)体制の旗印が明確になった格好だ。

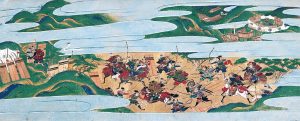

同刻、上方衆(奉行方連合)は伏見城下の要口へ兵を寄せ、まずは開城勧告の使者を差し向けた。これに対し、留守居の鳥居元忠は徹戦の意を示し、勧告使を斬って遺骸を返した。交渉は決裂し、この日をもって実質的な攻囲が始動した。城の総指揮は鳥居元忠。守備兵はおよそ一千八百に、大坂西の丸から退去した与力衆五百前後が合流し、二千余の規模を確保。持久戦を見越し、矢弾の節約と持ち場交替で消耗を抑える方針とされる。配置は、本丸の元忠を中核に、西の丸を内藤家長・元長らが受け持ち、外曲輪・小丸群を押さえて火攻め・夜襲への備えを増強。婦女子の退避と兵糧・火薬の割当ても本日までにおおよそ完了した。

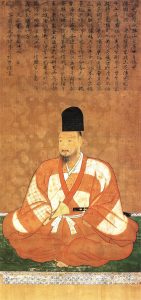

上方衆はさらに丹後方面へ軍を送ることを決定、総指揮(現地):小野木重勝(丹波・福知山城主)。おおむね一万五千を率い、丹後国へ向かった。同行の主力に前田茂勝(丹波・亀岡城主)、織田信包(丹波・柏原)ほか、丹波・但馬勢と豊後系諸将(中川秀成、竹中重利、毛利高政、早川長敏、木下延俊など)が見える。攻撃目標は2日前に人質を拒否し、内府側に味方することが確定的となった細川氏である。嫡子・忠興は東国にあり、丹後の居城は父・幽斎(藤孝)と少数の守兵のみ。奉行方から見れば「畿内北口にある内府同調家の拠点」を早期に無力化する狙いがあった。

田辺(舞鶴)は若狭湾に面し、城下は港町として発達。由良川水運で内陸の福知山(丹波)とも直結する地の利がある。ここを抑えることで、日本海側の舟運・物資の流入経路と丹波への陸路(山陰道筋・由良川笠置の舟運系)を自軍管理下に置き、畿内北方の背後を固められる——奉行方にとっては補給と通信の“北の押さえ”であるだろう。