【肥後国沿岸 8月18日】

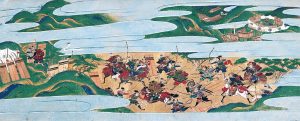

九州西部の海岸に昨日、異国の船が漂着した。乗り合わせていたのはポルトガル人の一行で、現地領主の大友宗麟に対し、珍しい作物の種を贈呈した。種は寄港地のカンボジアからもたらされた野菜と伝えられ、瓜の一種で、領内で栽培が試みられる見通しだ。

漂着の経緯は定かではないが、一行は大洋を越えて交易を志した船団の一部で、長い漂流を経て偶然肥後国へ辿り着いたとされる。宗麟は家臣を通じて種を受け取り、兵糧として領国の糧食を支える可能性に注目している。もし実り豊かに育つなら、飢饉や戦時に備え得る新しい食糧資源となるとの期待が寄せられている。

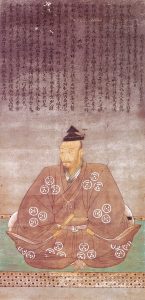

南蛮渡来の珍品は近年、九州一帯の武士や町人の間で大きな関心を集めており、鉄砲や香料に続き、新たに加わった作物もまた領民の話題をさらっている。農民の間では「見たこともない瓜が畑に実るのでは」と好奇心が広がり、商人たちは「新しい作物が市を賑わせるかもしれぬ」との声を上げている。

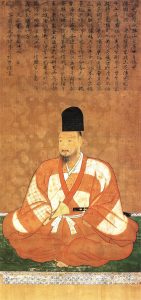

宗麟はもとより海外文物に理解があり、領国内に異国の技術や宗教を取り入れる姿勢で知られる。今回の漂着と贈り物は、その外交的な眼差しを一層強める契機となりそうだ。現地の人々の中には「小さな種子こそ未来を変えるかもしれない」と語る者もある。

遠い海を越えもたらされた一粒の種が、この地の農業と食文化にどのような影響をもたらすのか。南蛮との交流が新たな段階を迎える中、肥後国は大きな注目を浴びている。

— RekisyNews 社会・交流面 【1541年】