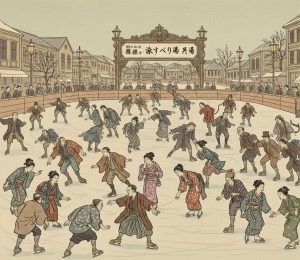

【江戸/美濃・垂井/関ヶ原南西 10月7–8日】

七日、内府徳川家康が江戸を出立した。道中発の同日付書状で、垂井に集結する内府衆主力の福島正則・池田輝政らに対し「我到着までは軽挙を慎み、陣形を崩すな」と再度の自制を指示。あわせて堀直寄には「大垣城は水攻めにて落とす」との方針を伝え、揖斐・長良の堤と分水の押さえ、畦切り・樋門開放の段取り、土嚢と杭材の手配を急がせた。包囲軍は砲列の射角を維持しつつ、堤道の警固と舟手の集結地点を改め、長期化も見越した兵站線の再点検に入ったという。

翌八日、奉行衆は北国口の封鎖を強めるべく、大谷吉継・戸田重政・平塚為広・赤座直保・小川祐忠・朽木元綱・脇坂安治の諸隊を、関ヶ原南西の山中村へ進めて布陣させた。越前・北近江方面からの内府衆側面進出を断つ狙いで、尾根筋と谷口に弩砲・鉄砲を配し、伝令の往来道と糧秣の貯蔵地を定めた。大谷は「峠筋を皮紐のごとく締めよ」と命じ、側背脅威の芽を摘む構えだ。

前線は、内府衆が大垣の水際で圧を強め、奉行衆が山中の高地線で扉を固める形に収斂しつつある。家康は軍規の統一と兵站の呼吸合わせを優先、拙速な衝突を避けつつ決戦地の主導権を狙う。一方、奉行衆は救援と背面遮断を二重に走らせ、秋雨と河川の水勢を味方につけたい考えだ。野はすでに刈田、堤には馬防柵が伸び、秋風に幟が鳴る。決戦の輪郭は、いま刻々と濃くなっている。

— RekisyNews 国内・戦況面 【1600年】