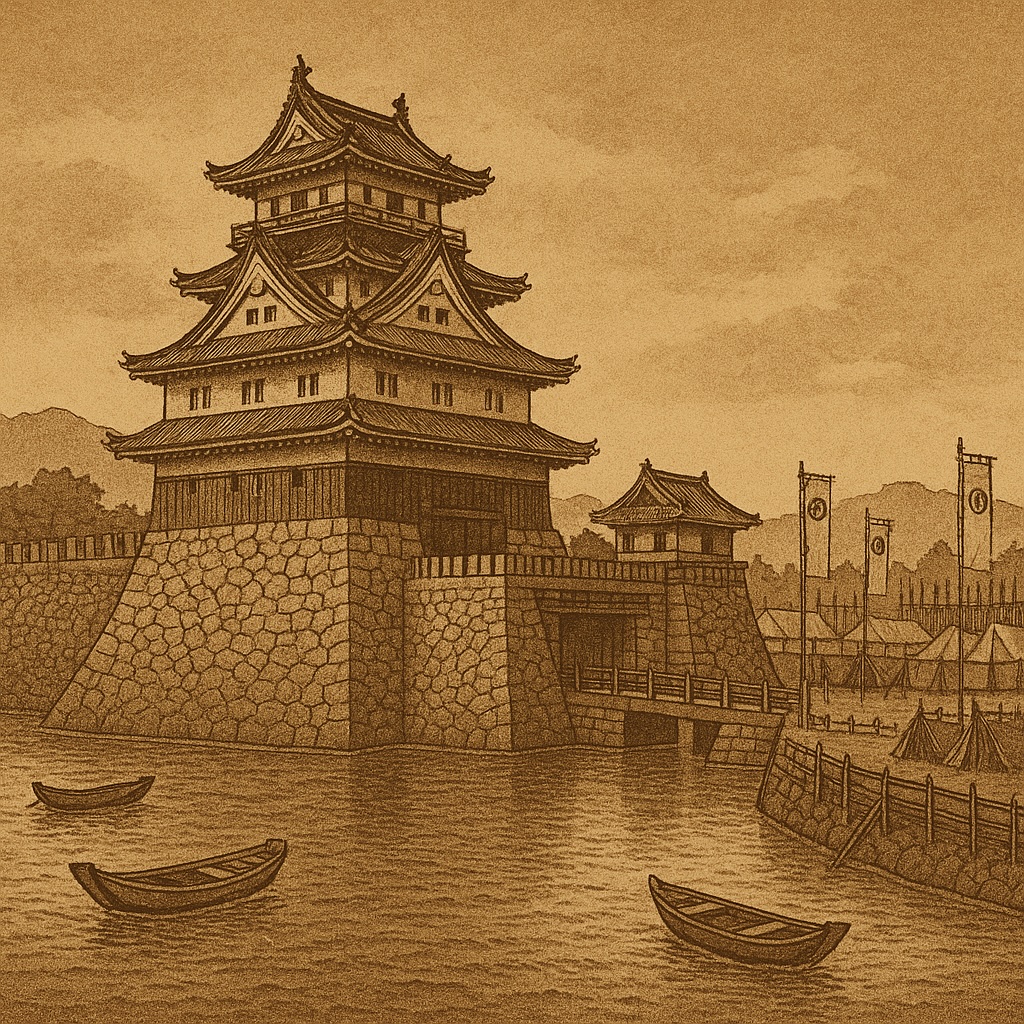

【美濃・大垣 10月3日】

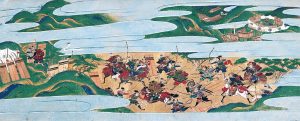

本日、内府衆約8万が伊吹・関ヶ原方面から転進し、大垣城の四方に陣を敷いて包囲を開始した。城内は宇喜多秀家・小西行長・石田三成・島津義弘に加え、豊臣秀頼の馬廻衆ら合わせておよそ2万。長良・揖斐の川筋と輪中の堤を外郭に見立て、外曲輪に逆茂木、要口に鉄砲隊を配し、夜半の奇襲と築地の増し土で時間を買う構えだ。城下では米蔵の封印が解かれ、矢種・火薬の配分表が張り出された。

内府衆は大垣の北・西・南に陣城を連ね、濃尾三川を遮断。木曽川渡河で得た舟手を転用して揖斐・長良の渡しを押さえ、城下へ通じる堤道を逐次封鎖している。火砲は城下寺社の境内に据え、二の丸・新曲輪に向けて間断なく試射。鉄砲は湿りを避けるため交代射ち、工兵は夜通しで土橋と胸壁を積む。

追い詰められた奉行衆は、毛利勢に対し急使を発し、伊勢口・近江口からの挟撃あるいは背面攪乱を要請。宇喜多は犬山・清須筋の再進出を視野に援兵の集散地を指定し、小西は補給舟を伊勢湾口に回す手立てを図る。島津は垂井—関ヶ原の高地線に前衛を差し向け、城外の打って出を機会と見るが、三成は「兵糧と時を城壁に換えよ」と慎戦を主張したという。

包囲は長期の様相を帯びつつある。輪中の畦は刈り払われ、堤には馬防柵と見張り櫓が伸びる。城下の井戸には蓋が掛けられ、火事場の水遣り番が再編された。救援が間に合えば戦線は一気に西へ膨らみ、遅れれば城中の米と弾が先に尽きる。秋の川風が幟を鳴らすたび、決戦前夜の緊張は一段と強まっている。

— RekisyNews 国内・戦況面 【1600年】