【近江・佐和山/美濃・岐阜 9月15日】

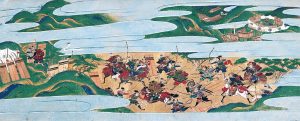

本日、吉川広家と安国寺恵瓊が指揮する約一万の軍勢が、長束正家勢と歩調を合わせて伊勢方面へ出陣した。狙いは桑名・長島・安濃津(津)筋の水陸連絡を押さえ、東海道の往来と木曽三川の舟運を遮断すること。伊勢国内の関・亀山・津の在陣に加え、河口の渡守を味方に引き入れて土橋・舟橋を確保、内府衆の兵糧回廊を寸断する構えだ。兵站は伊賀・伊勢山中の街道を小荷駄で繋ぎ、鉄砲玉と火薬は大垣・長浜から輪送すると伝わる。

同刻、石田三成は岐阜城主・織田秀信と軍議を重ね、濃尾平野の要衝と木曽・庄内両河口の押さえについて協議を了えたうえで、尾張方面へ進発。清洲・熱田・蟹江のいずれを要点と見るかは機密とされるが、鳴海・宮の舟手と堤道の分捕り、城下をめぐる土豪・町年寄の懐柔状が諸将に回付された。説得が奏功すれば福島正則の動揺を誘い、三河侵攻に転ずる計画も残されている。

作戦立案の段階では、総大将毛利輝元が三万を率い、東海道の浜松で徳川家康を迎撃する手筈であった。浜名湖口で内府衆の西上を受け止め、尾張口・伊勢口の圧迫と呼応して家康本隊の進撃を鈍らせる読みである。畿内の留守は宇喜多・小西・長宗我部らが固め、四国筋からの兵粮船は伊勢湾口へ回す段取りという。

一方、内府衆は江戸・駿府を起点に伝馬と舟運を増強し、東海道・中山道の二道で西上中。清洲説得が不調ならば城下一帯は即時の攻囲に移る公算が高い。濃尾の秋風は日ごとに冷たさを増し、堤上には槍の穂先と逆茂木が列をなし始めた。伊勢の潮、尾張の河、遠江の浜――三つの水際が、天下の行方を分かつ綱となる。

— RekisyNews 国内・戦況面 【1600年】